Учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали инновационную программную платформу для проектирования костных имплантатов. Разработка призвана преодолеть ключевое противоречие в современной травматологии: необходимость совместить механическую прочность искусственного каркаса с его биологической совместимостью.

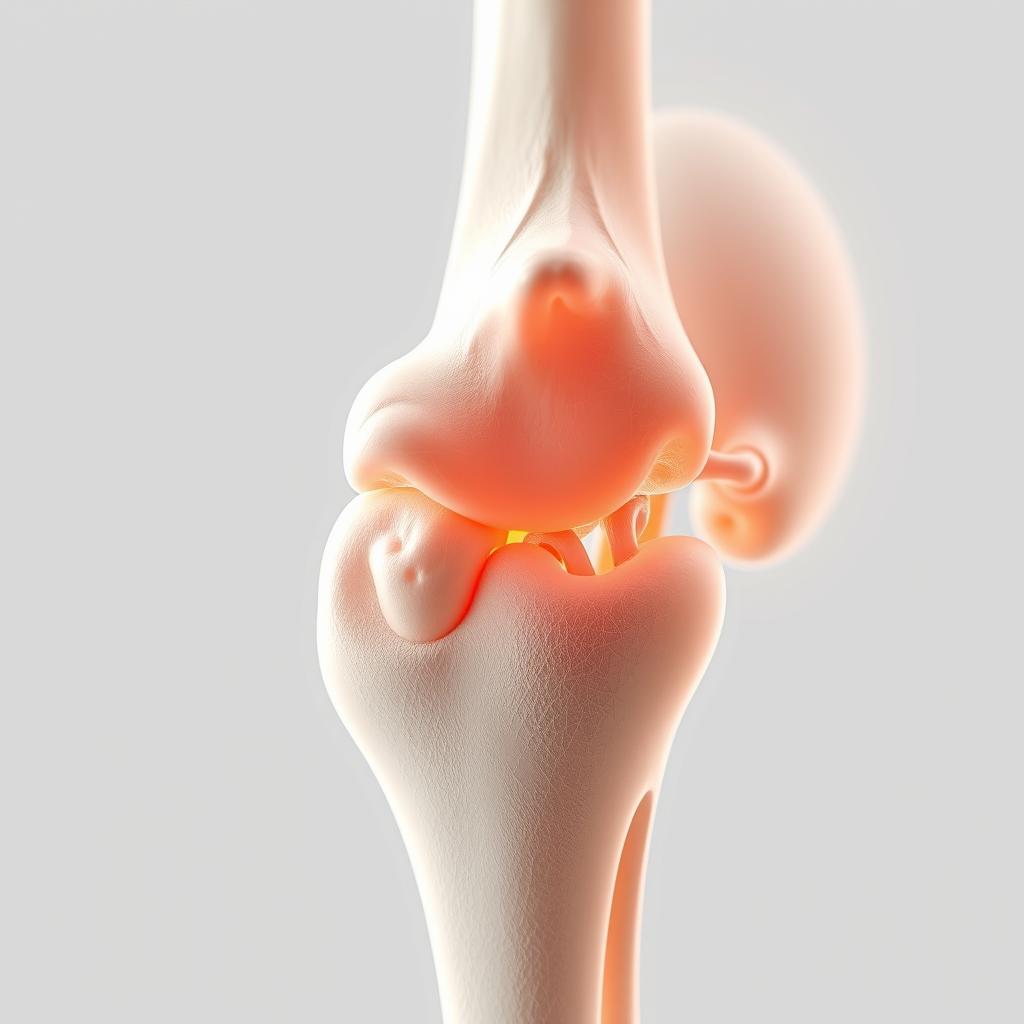

Естественная костная ткань представляет собой сложную пористую систему из микроскопических трабекул, которая эффективно распределяет нагрузки и поддерживает жизнедеятельность клеток. При серьёзных повреждениях способность кости к самовосстановлению нередко оказывается недостаточной, что требует установки имплантата. Однако существующие методы производства скаффолдов (искусственных каркасов для регенерации тканей) не позволяют в полной мере воспроизвести природную архитектуру костной ткани. Традиционные технологии дают прочные, но малопористые структуры, тогда как современные 3D‑решения, напротив, обеспечивают биосовместимость ценой снижения механической устойчивости. Это приводит к отторжению имплантатов и необходимости повторных операций.

Разработанный пермскими исследователями «цифровой конструктор» решает эту проблему за счёт комплексного подхода. Программа оперирует сложными математическими моделями, позволяющими создавать трёхмерные объекты с заданными характеристиками. В ходе работы учёные смоделировали и сравнили различные типы структур — гироидные, алмазные и примитивные, — выбрав те, что максимально точно имитируют природную архитектуру кости.

Ключевое преимущество технологии заключается в персонализации. Программа анализирует данные компьютерной томографии конкретного пациента, определяя индивидуальные параметры: среднюю толщину костных перегородок и уровень пористости. Например, при работе с моделью большеберцовой кости эти показатели составили 0,53 мм и 55,2% соответственно. На основе полученных данных алгоритм автоматически формирует геометрию «виртуальных кубиков», создавая биомеханическую копию натуральной ткани.

Благодаря гибким настройкам специалисты могут регулировать важнейшие параметры имплантата:

- размер и конфигурацию пор;

- толщину внутренних перегородок;

- общую плотность структуры.

Это обеспечивает два критически важных эффекта:

- Оптимальные условия для прорастания кровеносных сосудов и костных клеток.

- Равномерное распределение механической нагрузки, предотвращающее атрофию соседних участков.

Для проверки прочности разработанных моделей учёные провели виртуальные испытания, подвергая цифровые прототипы различным видам нагрузок — от давления до скручивания. Это позволило определить оптимальные параметры микроархитектуры, обеспечивающие механическую устойчивость, сопоставимую с натуральной костью.

По словам исследователей, новая технология открывает широкие перспективы в травматологии и ортопедии. Её можно применять:

- при лечении сложных переломов;

- для восстановления костных дефектов после удаления опухолей;

- в челюстно‑лицевой хирургии;

- в стоматологической практике при наращивании костной ткани.

На данный момент разработка успешно прошла этап компьютерного моделирования и готова к доклиническим испытаниям. Экономическая целесообразность проекта подкрепляется использованием доступных промышленных компонентов и проверенных методов 3D‑печати. В перспективе технология способна радикально изменить подходы к лечению костных патологий, сократив сроки реабилитации и повысив эффективность хирургических вмешательств.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ и опубликовано в профильном научном издании.