Релейная защита и автоматика (РЗА) – одна из самых противоречивых тем в электроэнергетике. С одной стороны, это фундаментальный вопрос безопасности подстанций, которому уделяется пристальное внимание. С другой, даже опытные инженеры порой заходят в тупик, разбираясь в его тонкостях. Простые вопросы вызывают горячие споры – и у каждой стороны свои аргументы, а сложные сценарии (вроде ложных срабатываний или каскадных отказов) и вовсе открывают простор пытливому уму специалиста для исследовательских изысканий: слишком много переменных. Кроме того, не стоят на месте технологии – то, что вчера считалось «идеальной защитой», сегодня уже требует доработок.

Мы решили осветить эту область знаний не в справочно-информационной подаче, а в формате интервью с экспертом: это позволит не только разобрать ключевые принципы работы РЗА и блокировок, но и оставит пространство для мнений. Как устроены защитные блокировки и почему даже самая «умная» РЗА иногда ошибается, рассказывает инженер Челябинского завода электрооборудования Андрей Карташов.

– Андрей, давайте начнём с базового вопроса: для чего нужны блокировки защит? От чего и кого они призваны защищать?

– Защиты и блокировки на подстанциях ставятся в первую очередь для того, чтобы исключить ошибочные действия персонала при эксплуатации оборудования. Если рассматривать конкретно ячейку КРУ, то там существует целый комплекс взаимосвязанных блокировок, которые не позволяют выполнять операции в недопустимых режимах.

– Какими они бывают?

– Выделяют электромагнитные и механические блокировки. Например, механическая блокировка вката и выката выключателя предотвращает его перемещение, если не выполнены необходимые условия. Также существует блокировка закрытия дверей отсека выключателя и кабельного отсека – дверь просто не откроется, если оборудование находится в неправильном положении. Важно и то, что кабельное подключение зависит от положения заземляющих ножей. Если заземляющий нож включен, то разъединитель невозможно включить, а выключатель нельзя вкатить. И наоборот – если выключатель в рабочем положении, то заземляющий нож уже не включишь. Это базовая защита, которая предотвращает подачу напряжения на заземленные участки или, наоборот, заземление под напряжением.

Электромагнитные блокировки работают через контакты в схеме управления, которые срабатывают при определенных условиях и не позволяют выполнить операцию, если она противоречит логике работы подстанции. По сути, это дублирование механических блокировок, но уже на уровне электрических сигналов.

– Какие ещё предусмотрены механизмы защиты?

– Существует такое явление как остаточное напряжение: при снятии основного напряжения некоторые механизмы, например, обмотки могут сохранять накопленный заряд. Они, конечно, постепенно разряжаются, когда напряжение отсутствует, но на это необходимо время. Чтобы ликвидировать остаточное напряжение применяются заземляющие устройства, например, заземляющий разъединитель. Заземлил – остаточное напряжение ушло в землю. И если даже обслуживающий персонал попадет под напряжение, оно будет незначительным.

Важно также понимать, что механизм блокировок зависит от назначения ячейки. Вводная ячейка или ячейка трансформаторного напряжения имеют свою логику работы блокировок. Например, трансформатор напряжения всегда ставится на основные шины подстанции. Соответственно, если трансформатор напряжения отключается и, к примеру, секцию шин необходимо вывести в ремонт, то полностью отключается и заземляется вся секция. Этим действием блокируются все другие операции на любой из ячеек.

– А как работают блокировки в КСО?

– В КСО используется стационарный выключатель. Фактически в них реализованы только механические блокировки, электрические дублируют логику работы механики. Например, выключатель можно включить и отключить питание в любой момент, независимо от положения разъединителя (хотя здесь есть нюансы). Для управления разъединителями необходимо снять с них блокировку управления (она может быть тросиковая или выполнена жесткой тягой, связанной с валом выключателя), и далее можно оперировать устройством. Для предотвращения ошибочных действий персонала, когда можно включить выключатель в «промежуточном положении», блокировку управления разъединителем необходимо вернуть в исходное положение, тем самым будет разрешено дальнейшее управление выключателем.

Но при этом, если разъединитель включен, персонал включает выключатель – рычаг находится в работе. Если по какой-то причине сотрудник начинает отключать разъединитель, то срабатывает тяга и отключает автоматический выключатель раньше, чем ножи разойдутся друг от друга. Так срабатывает блокировка с целью предотвращения короткого замыкания.

– Система блокировок – это способ исключить человеческий фактор?

– В энергетике система безопасности и охрана труда организованы так, чтобы полностью исключить возможность ошибочных действий персонала. У каждого оперативного работника есть четкий пошаговый перечень операций, которые необходимо выполнять в строгой последовательности. При этом контроль выполнения этих шагов осуществляет другой сотрудник: один электротехник зачитывает очерёдность операций и фиксирует их выполнение, другой производит переключения. Но даже наличие строгих протоколов не застраховывает от ошибок. Поэтому и предусмотрены блокировки.

– А они могут свести к нулю вероятность возникновения аварии?

– Блокировки помогают снизить риск аварий, но опять же они не гарантируют абсолютную безопасность. Если быть до конца честным, то и блокировки можно обойти – например, принудительно разблокировать механизм или выполнить операцию в обход защиты. Даже при соблюдении всех регламентов и исправной работе блокировок вероятность возникновения КЗ всё равно есть, хоть и небольшая. Какой-то механизм может дать сбой – например, (например: залипли контакты) и всё – вспышка и ячейка сгорает за полминуты. В интернете можно найти массу таких видеороликов.

– А релейная защита? Она ведь тоже призвана предотвращать аварии?

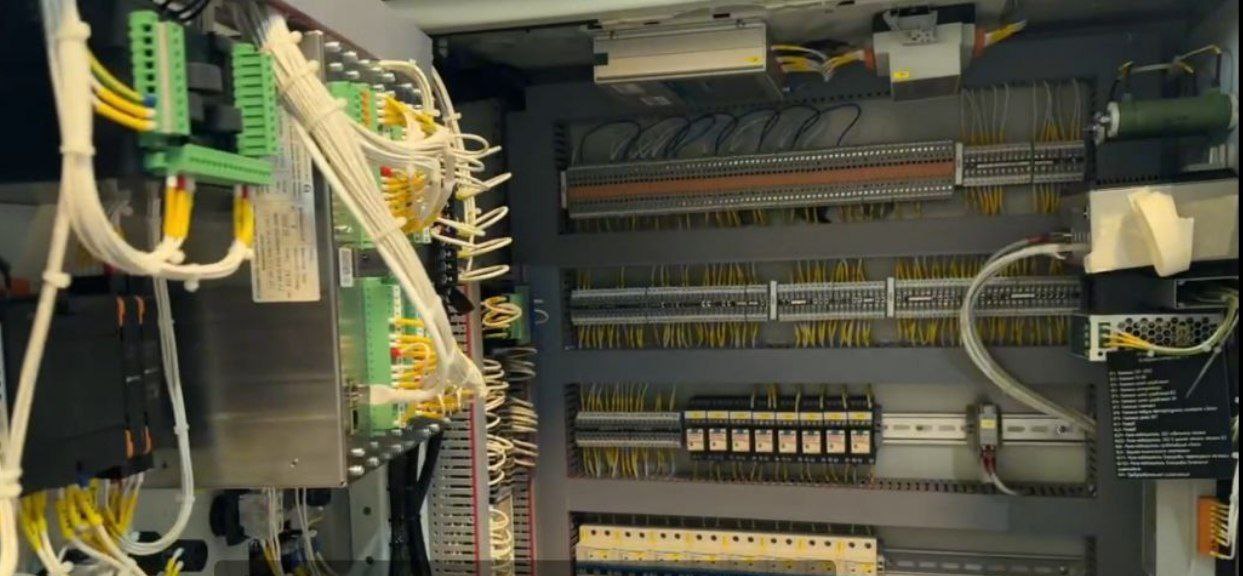

– Да. Но здесь существует двоякий момент. С одной стороны, современные РЗА в максимальной комплектации могут выявлять сложные аварийные режимы и лучше защищают оборудование. С другой стороны, чем сложнее ячейка (больше релейной защиты, автоматики, микропроцессорных систем), тем сложнее её обслуживать. Даже малейшая неполадка в РЗА – блок не отрабатывает как положено, он уходит в самозащиту (даже сброс защиты не всегда может помочь), и блок защит необходимо либо ремонтировать, либо менять. Если ячейка должна оставаться в работе, то она на это время остаётся без защиты. А если блок РЗА простой, система защиты в ячейке сделана просто, то обслуживать ячейку гораздо легче. Чем проще защита, тем она надёжнее! Меньше сложной логики – меньше шансов на программный сбой.

– Как работает самая простая релейная защита?

– Базовая логика у всех блоков РЗА примерно одинакова: к ней подключаются токовые цепи и цепи напряжения. Основные защиты блоков РЗА: токовая отсечка, МТЗ, защиты по напряжению – они есть в 95% устройств. Чем сложнее блок, тем список дополнительных функций шире: дифзащиты, логические защиты, АВР и т. д. Но логика работы у всех одна. Задача РЗА – непрерывно контролировать параметры системы (ток, напряжение, частоту) и мгновенно реагировать на любые отклонения от нормы.

При нормальной работе через измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) в блок поступают сигналы, соответствующие номинальным значениям – например, до 5 А в цепях тока. Если происходит перегрузка или короткое замыкание, ток резко возрастает, и защита фиксирует это превышение. В зависимости от величины и скорости нарастания тока срабатывает либо сигнализация (при умеренных перегрузках), либо мгновенное отключение (при КЗ). Например, токовая отсечка (ТО) действует без выдержки времени, а максимальная токовая защита (МТЗ) – с задержкой, чтобы обеспечить селективность. Сигнализация может идти на светосигнальную аппаратуру или в шкаф центральной сигнализации в зависимости от функциональности подстанции и уровня передачи данных.

Аналогично работает защита по напряжению: при проседании напряжения до опасного уровня активируется защита минимального напряжения (ЗМН), а при перенапряжении – защита повышенного напряжения (ЗПН). В обоих случаях блок подаёт команду, не всегда на отключение выключателя, но как минимум на сигнализацию. Персонал понимает, что на подстанции возникла какая-то неполадка, и удаленно или не месте выясняет причину и устраняет её.

– А что такое логическая защита шин?

– По большому счёту это та же токовая защита. Блок фиксирует превышение по току, но сигнал подаёт на отключение отходящей линии или вводного выключателя в зависимости от назначения блока – на отходящей линии либо на вводной. Блоки защит срабатывают в соответствии с логикой работы конкретной подстанции: механизм переключений зависит от того, сколько ячеек на секции, какие ячейки – двигательные, генераторные, просто отходящие линии и т.д. И в зависимости от комплектации подстанции и задач РЗА отключаются либо отходящие линии, либо вводная (то есть секция остаётся без напряжения), если нужен АВР – идёт переключение с СВ, то есть через одну секцию «запитываются» две или три. В сложных схемах с несколькими секциями шин и вводами защита анализирует направление тока и другие параметры, чтобы точно определить место повреждения и минимизировать зону отключения. Если по каким-то причинам при возникновении короткого замыкания выключатель не отработал (неважно по какой причине, допустим обрыв цепи управления выключателем), в дело вступает резервная защита – команда поступает на отключение вышестоящего выключателя на этой подстанции или выше. Да, этот сигнал идёт чуть дольше, с выдержкой времени в доли секунды, чем срабатывание защиты, но он подаётся.

– Можно ли говорить о 100% защите со стороны РЗА?

– Нет ничего, что бы давало 100% гарантию. Поэтому защиту дополняет автоматика (АВР, АПВ, ДФЗ), она обеспечивает восстановление питания или локализацию аварии. Например, АВР переключает нагрузку на резервный источник при исчезновении напряжения, а дифференциальная защита (ДФЗ) мгновенно отключает линию при внутреннем КЗ, сравнивая токи на её концах. Однако ни одна защита не идеальна – возможны отказы из-за неправильных уставок, аппаратных сбоев или сложных видов повреждений (например, межвитковых замыканий). Поэтому применяется дублирование: основные защиты подкрепляются резервными, а критичное оборудование защищается несколькими независимыми системами. Но в энергетике, как и в жизни, всегда есть доля риска.

– Что такое ложное срабатывание?

– Ложное срабатывание можно рассматривать по-разному. Во-первых, как реальное ложное срабатывание. Допустим, по каким-то причинам резко возрос ток или резко повысилос/снизилось напряжение. Чтобы понять, ложное оно или нет, отрабатывает автоматика (это отдельный функционал блока защиты) и идёт отсечка по времени. То есть автоматика зафиксировала превышение и в течение следующего времени контролирует ситуацию, при этом система остаётся в работе. Если система возвращается назад, это было ложное срабатывание, все защиты «откатываются» назад – отключается сигнализация, снимаются блокировки защит. Если показатель продолжает расти, то защита интерпретирует это как реальное повреждение и выполняет запрограммированные действия: отключает повреждённый участок, отправляет сигналы смежным защитам, фиксирует аварию в журнале событий и т.д.

– А что может быть причиной таких «ложных» превышений показателей?

– Например, дерево упало на линию электропередач. Или ветряная погода, провода схлестнулись и расхлестнулись – система это зафиксировала. Также причинами могут быть сбои оборудования, ошибки в настройке, различные электромагнитные помехи, влияющие на корректную работу оборудования.

– Какой совет Вы бы дали энергетику, чтобы максимально обезопасить энергообъект?

– Сложно дать совет энергетику, когда не работал на такой должности (улыбается). Но на мой взгляд, самым важным и ценным в нашей жизни является человеческий ресурс. В нашем случае это весь персонал от рабочих до руководства. Проводить обучение, «прокачивать» навыки персонала и повышать компетентность. И, конечно, решающим фактором для обеспечения безопасности является качество используемого оборудования, его ремонтопригодность и возможность «горячей» замены вышедших из строя элементов.